Tierra y Tecnología nº 44 | Texto | Jordi Canal-Soler

A finales del mes de agosto del año 1896, un hombre excitado irrumpía en el saloon de Bill McPhee en la pequeña población de Fortymile, un campamento minero en la riba del río Yukón, en Canadá. El pueblo no tenía ni diez años desde su creación y se había establecido junto a un pequeño yacimiento de oro que había atraído a muchos mineros pero cuyas minas habían resultado pobres. Muchos de esos mineros desanimados pasaban las horas entre botellas de whisky y juegos de cartas. Cuando el forastero entró con las ropas sucias y arrugadas de unos días de viaje, los cabellos revueltos, una barba descuidada y una mirada intensa, todos se giraron sorprendidos. El hombre, con la respiración entrecortada por la emoción, dijo sólo unas palabras:

—Chicos, ¡hemos encontrado oro río arriba!

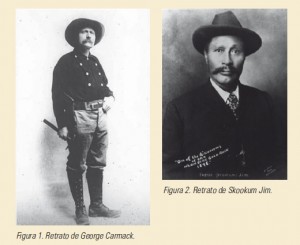

Esas palabras pronunciadas por George Carmack (figura 1) fueron el detonante de la mayor fiebre del oro de la historia, la fiebre del Klondike. El 17 de agosto de ese año, George Carmack, Skookum Jim (figura 2) y Tagish Charlie habían encontrado oro en el lecho de Bonanza Creek, un afluente del río Klondike, cerca de donde éste desemboca en el Yukón.

Esas palabras pronunciadas por George Carmack (figura 1) fueron el detonante de la mayor fiebre del oro de la historia, la fiebre del Klondike. El 17 de agosto de ese año, George Carmack, Skookum Jim (figura 2) y Tagish Charlie habían encontrado oro en el lecho de Bonanza Creek, un afluente del río Klondike, cerca de donde éste desemboca en el Yukón.

Según la ley canadiense, cada persona podía delimitar con estacas una concesión para excavar una zona determinada. El descubridor podía quedarse con dos concesiones, la inicial (Discovery Claim) y otra extra. El grupo de Carmack ya había estacado las concesiones a las que tenía derecho y tuvieron claro que para poder excavarlas y extraer el oro necesitarían una infraestructura que, aislados en medio de las montañas boscosas y solitarias del Klondike, no tenían. Era necesario atraer a otros mineros para acabar creando todo un campamento.

Y lo consiguieron. La mayoría de los mineros de Fortymile abandonaron sus pobres concesiones para probar suerte en el Klondike. Muchos de ellos se habían dedicado a la minería toda su vida. Después de la fiebre del oro de California de 1849, gran cantidad de mineros que no habían hecho fortuna en las tierras soleadas de la costa oeste de los Estados Unidos empezaron a marchar hacia el norte, siguiendo la cordillera de las Rocosas. Algunos de ellos se quedaron en Juneau, donde se había descubierto oro, y en la década de 1880 ya había unos doscientos mineros en Alaska y Yukón. Cuando corrió la voz que se había descubierto gran cantidad de oro en el Klondike, todos confluyeron allá y se montó un campamento que, en pocos años, se convirtió en una de las principales ciudades del Canadá: Dawson City.

A los pocos días de la aparición de George Carmack en Fortymile, Bonanza Creek, el lugar del descubrimiento, ya estaba del todo estacado y los mineros que todavía llegaban buscaban concesiones en los arroyos cercanos, esperando que por proximidad también escondieran pepitas de oro en sus fondos. A medida que iban llegando más mineros, las concesiones se intercambiaban de manos. Alguien se jugaba a las cartas una concesión demasiado pobre, o se vendía parte de una rica a cambio de comida. Clarence Berry, por ejemplo, un camarero del saloon de Bill McPhee, intercambió la mitad de su concesión en Bonanza Creek por una mitad de una concesión en un arroyo cercano, bautizado como Eldorado Creek. Después de lavar la grava extraída en invierno y pagar a sus trabajadores, le quedó una fortuna de 130.000 dólares por unos meses de trabajo. Otro minero compró una pequeña concesión sobrante que nadie quería y después de empezar a excavar en ella, la fracción resultó ser una de las secciones de tierra más ricas de todos los campos auríferos y proveyó a su propietario con medio millón de dólares en oro…

A los pocos días de la aparición de George Carmack en Fortymile, Bonanza Creek, el lugar del descubrimiento, ya estaba del todo estacado y los mineros que todavía llegaban buscaban concesiones en los arroyos cercanos, esperando que por proximidad también escondieran pepitas de oro en sus fondos. A medida que iban llegando más mineros, las concesiones se intercambiaban de manos. Alguien se jugaba a las cartas una concesión demasiado pobre, o se vendía parte de una rica a cambio de comida. Clarence Berry, por ejemplo, un camarero del saloon de Bill McPhee, intercambió la mitad de su concesión en Bonanza Creek por una mitad de una concesión en un arroyo cercano, bautizado como Eldorado Creek. Después de lavar la grava extraída en invierno y pagar a sus trabajadores, le quedó una fortuna de 130.000 dólares por unos meses de trabajo. Otro minero compró una pequeña concesión sobrante que nadie quería y después de empezar a excavar en ella, la fracción resultó ser una de las secciones de tierra más ricas de todos los campos auríferos y proveyó a su propietario con medio millón de dólares en oro…

En verano de 1897, aquellos primeros mineros que habían descubierto oro en el Klondike y habían explotado sus concesiones retornaron triunfales al sur. El primer cargamento de oro salido del Klondike bajó por el río Yukón desde Dawson City en dos barcos. Cuando llegaron al puerto de St. Michael, en la desembocadura del Yukón, lo hicieron con una carga total de un millón y medio de dólares en oro. Aquí el metal y pasajeros embarcaron en los vapores Excelsior y Portland, que se dirigían a San Francisco y Seattle, respectivamente. El Excelsior, más pequeño y rápido que el Portland, llegó antes a su destino. En la tarde del 14 de julio de 1897 desembarcaron en San Francisco los ricos mineros que, con sus sacos llenos de oro, se dirigieron inmediatamente a las fundiciones Selby, donde evaluaron la calidad. Al siguiente día los periódicos de San Francisco iban llenos de las noticias del descubrimiento, pero la divergencia entre los datos aportados por cada periódico diluyó la novedad.

El Seattle Post-Intelligencer (figura 3) siguió de una manera distinta la llegada a Seattle del Portland, prevista para el día 17. Un periodista del periódico alquiló una barca para interceptar al vapor antes de que llegara a puerto y se entrevistó con el capitán y con varios mineros, concretando las cantidades de oro que transportaban. Escribió el artículo durante el viaje de vuelta, avanzándose al Portland, y para cuando éste llegó a Seattle a la mañana siguiente, el periódico ya había publicado la noticia en primera página con un gran titular: “¡Una tonelada de Oro!”. La cantidad era tan fantástica que una multitud esperó en el muelle la llegada del vapor para comprobar por sí mismos si esas cifras eran ciertas. Cuando los propios mineros que volvían del Klondike mostraron al gentío unos cuantos de esos sacos llenos del mineral, la noticia corrió como la pólvora por toda la ciudad y a los pocos días por todo el país. Poco después, todo el mundo lo sabía: ¡el Klondike era el sitio para ir!

No se puede entender la fiebre del oro sin recordar que en la década de 1890 los Estados Unidos pasaba una de las peores crisis económicas. No fue tan fuerte como la de 1929, pero en 1893 las reservas de oro habían caído en picado y el mercado de acciones se había colapsado. La bancarrota bajo la presidencia de Grover Cleveland afectó en un inicio a los ferrocarriles y a los bancos, continuó con la industria y determinó una caída abismal de los precios del trigo y el algodón. El pánico se apoderó de la sociedad. Muchos sufrieron hambre e indigencia, y una depresión general se extendió por todo el país. El descubrimiento de oro se vio entonces como un antídoto para todos los males, una panacea que sólo era necesario ir a buscar al norte. Cuando millones de trabajadores americanos ganaban menos de cincuenta dólares al mes y un hombre podía vivir cómodamente con su familia con los intereses generados por veinte mil dólares en un banco, las fortunas que trajeron esos primeros mineros del Klondike hicieron brillar de esperanza los ojos de miles de personas.

El Portland volvió a zarpar hacia el norte seis días después, y lo hizo cargado de futuros mineros que se dirigían hacia Dawson City. Según el Seattle Times, “los granjeros dejaban sus arados, los pasantes sus libros de contabilidad, los peones sus picos y palas, los gandules pedían más dinero, los padres se despedían de sus esposas e hijos, hombres ricos, hombres pobres y hombres de clase media se daban prisa hacia las estaciones de tren con un único objetivo: la gran fiebre del oro estaba en marcha”.

De las 100.000 personas que marcharon hacia el Klondike a través de las cinco rutas que se usaron para llegar a él, ya fuera siguiendo el curso del Yukón desde su desembocadura en el mar de Bering; a través de Ashcroft en Columbia Británica; hacia el norte desde Edmonton a través de las montañas MacKenzie; o por el Chilkoot o el White Pass, sólo 50.000 personas llegaron finalmente a Dawson. Sólo 4.000 encontraron oro y sólo 400 consiguieron inmensas fortunas.

En diez años se extrajeron 300 millones de dólares en oro, pero este dinero fue a parar a una ínfima minoría de los que habían empezado el viaje. Y lo más irónico de la fiebre del oro del Klondike es que, aunque parecía la más difícil, la ruta del Chilkoot Pass fue en realidad la más fácil. Éste era el único paso que se podía usar en invierno ya que, aunque cubierto de nieve, era practicable entre las montañas. Se calcula que unas 40.000 personas cruzaron el Chilkoot Pass. La Policía Montada del Canadá, previendo las necesidades que los mineros tendrían para sobrevivir el invierno, obligaba a todo el mundo que quisiera entrar en el Yukón a transportar una tonelada de equipaje entre comida, ropa, tienda, estufa, etc. El paso del Chilkoot se convirtió en un hormiguero de porteadores cargados con mochilas de 30 kg recorriendo arriba y abajo la pendiente nevada de la montaña para transportar toda la carga hasta el cuello. La escena fue inmortalizada en la obra escrita de Jack London (figura 4), que participó en la fiebre, y en la película La quimera del oro de Charles Chaplin (figura 5), entre otras.

La ruta del Chilkoot empezaba en la ciudad de Skagway, al final del canal de Lynn, un estrecho fiordo del sureste de Alaska. Aquí surgió de la nada una ciudad fronteriza, de tiendas de tela y fachadas de madera que poco a poco se fue organizando para dar la bienvenida a los miles de expedicionarios que iban a remontar el paso del Chilkoot. Aquí podían los exploradores comprar el material necesario para entrar en el Yukón y podían saciar su sed en uno de los múltiples salones (había más bares que iglesias en el pueblo). Pero desde el inicio los recién llegados también podían ser objeto de estafas o robos de rufianes que controlaban una población al margen de la ley. Uno de los personajes más carismáticos, pero a la vez más bellacos de Alaska, fue Soapy Smith, uno de estos estafadores que llegó a ser considerado el rey de Skagway. Los métodos que él y sus secuaces tenían para sacar el dinero a los mineros eran, cuanto menos, de mucha inventiva. Uno de los más fáciles era a través del telégrafo. El único aparato de la ciudad pertenecía a Soapy Smith, y cuando los usuarios mandaban un mensaje de despedida a sus familiares de los estados sureños, enseguida llegaba una respuesta en la que solicitaban ayuda económica porque les habían salido dificultades. En realidad, el cable del telégrafo acababa en el mar y los mensajes eran falsos, pero los infelices estafados, queriendo ayudar a sus familias, mandaban dinero (a través de la única empresa de envíos, también propiedad de Soapy Smith) que nunca llegaba a su destino. La muerte encontró al poco tiempo a Soapy Smith durante una escaramuza con un miembro del grupo de personas que se habían empezado a organizar para combatir a la mafia establecida.

Aquellos que no fueron robados por Soapy y su banda pudieron proseguir la marcha a través del camino del Chilkoot. En la actualidad, la sección estadounidense y la sección canadiense del paso están protegidas por un Parque Nacional que es en realidad posiblemente el museo más largo del mundo. Durante los 53 km de su recorrido se pueden ir encontrando viejos materiales abandonados por los expedicionarios: sartenes rotas y carcomidas por la oxidación, viejos zapatos raídos por el tiempo, grandes poleas de las máquinas que poco a poco fueron apareciendo para relevar las espaldas de los hombres y facilitar el transporte de las mercancías, etc. Algunos puebluchos fueron surgiendo a lo largo del camino para dar servicio a los miles de hombres y mujeres que transitaron por los estrechos senderos, pero los restos de esas efímeras construcciones están ya cubiertas por una espesura de maleza. Algunas botellas de cerveza, una gran caldera y una puerta de tablones de madera que ha aguantado el paso de cien años todavía indican dónde se había erigido uno de los salones de Sheep Camp, en medio de la ruta.

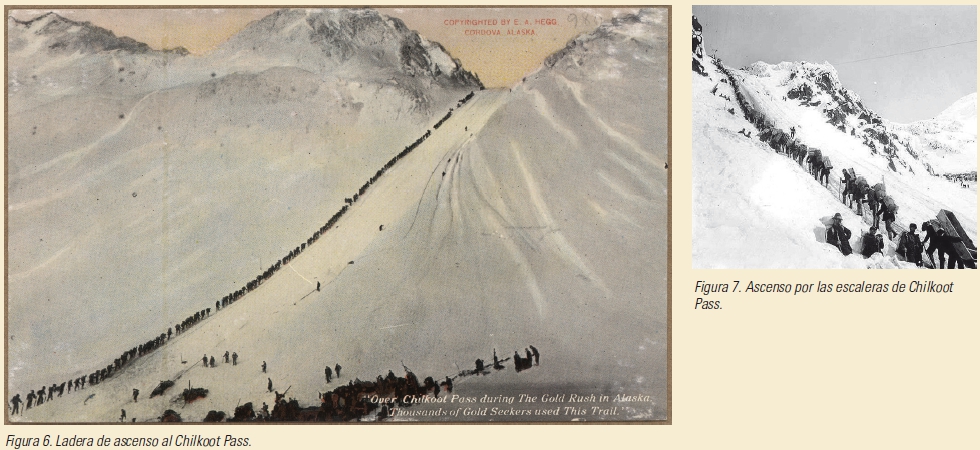

En las Golden Scales los mineros tenían que superar la empinada rampa de nieve y hielo que ha venido a representar en el imaginario colectivo las penalidades de esa larga marcha al interior de Canadá (figuras 6 y 7). El nombre (los escalones dorados) viene del negocio de un par de oportunistas que una noche de invierno excavaron a pico y pala toda una serie de escalones en el hielo y a la mañana siguiente se encontraban abajo cobrando peaje (en polvo de oro) por el uso de los escalones a los agradecidos porteadores que veían así facilitada su ascensión hasta el cuello de la montaña.

Un paso paralelo al Chilkoot fue el White Pass o Deadhorse Trail (el camino de los caballos muertos), apellidado así por las condiciones tan complicadas del camino que despeñaba las monturas o las mataba de cansancio. A los pocos años se empezó a construir un ferrocarril para llevar carga y personas hasta el lago Bennett, pero cuando se acabó de construir, la fiebre del oro ya había terminado y nadie lo usó. El ferrocarril, con estupendas vistas de las montañas y uno de los recorridos más escénicos del mundo, se recuperó como tren turístico y hace las delicias de los pasajeros de los grandes cruceros que surcan las aguas del sureste de Alaska.

Una vez superado el paso del Chilkoot, los mineros construían una embarcación en Bennett Lake, donde nace el Yukón, y navegaban más de 600 km a lo largo del río hasta Dawson City. La mayoría de los expedicionarios no habían navegado jamás, y algunos de los rápidos del Yukón, como los de Whitehorse, eran tan fuertes que las embarcaciones quedaban reducidas a astillas. La Policía Montada ordenó que nadie podía pasar por los rápidos y había que descargar el bote y transportarlo por tierra hasta superar el obstáculo. La ciudad que surgió al lado del río para dar servicio a los viajeros, Whitehorse, es hoy en día la capital de la provincia canadiense del Yukón, y una próspera ciudad de fachadas pintadas con imágenes de esa época dorada.

La mayoría de los que se habían dirigido hacia el Klondike a partir de la llegada del Excelsior y el Portland, llegaron a Dawson a mediados de 1897, un año después del descubrimiento (figura 8). Todas las concesiones en los ríos ya estaban asignadas a los sourdough, los mineros veteranos que ya staban cerca cuando se inició la fiebre. Sin poder cumplir su sueño, los recién llegados sólo podían volver a sus casas, quedarse a trabajar en las minas como peones de los que habían llegado antes o trabajar en los negocios que empezaban a nacer en Dawson. Los que no se hicieron ricos en las minas, lo intentaron con los mineros. Uno de los primeros que intuyó que la riqueza se lograba más rápidamente aprovechándose de los mineros y no ensuciándose en las minas fue Joe Ladue, que en septiembre de 1896 construyó el primer edificio de Dawson City, esbozó un mapa de cómo debía ser la ciudad e instaló el primer aserradero. Al poco tiempo ya había levantado el primer salón, que le generaba unos ingresos de más de cien onzas de oro al día: en Dawson City las monedas de plata y los billetes de papel, conocidos como dinero “cheechako”, empezaron a escasear desde muy al principio, y la moneda de intercambio era el polvo de oro, que se pagaba a diecisiete dólares la onza. En los saloons, llenos de mineros que venían a celebrar sus descubrimientos, un pellizco de oro pasaba por un dólar. Los camareros ganaban una onza y media por día de trabajo, o más si tenían pulgares especialmente grandes.

El éxito de Dawson City fue efímero. Pasó de una población de 40.000 habitantes en 1898, en pleno boom minero, a sólo 8.000 en 1899, cuando con el descubrimiento de oro en Nome la mayoría de los mineros sin concesión marcharon de la ciudad hacia la costa oeste de Alaska. Con los años, las minas se fueron agotando y aparecieron las grandes dragas de madera de las grandes compañías (figura 9), que excavaban con mayor eficiencia las concesiones ya trabajadas a pico y pala. Éstas todavía hoy están presentes en el paisaje como testigo de una época pasada y alguna de ellas puede visitarse.

Actualmente, Dawson City acoge a más de 60.000 turistas al año atraídos por los restos de ese pasado dorado. Todavía quedan muchos de los edificios de madera de esa época y la ciudad conserva el aire de una población fronteriza típica del Far West (figuras 10 y 11). Y siguiendo el río Klondike arriba, en alguna concesión, aún se puede probar suerte con la pala y la batea. Dicen que, de vez en cuando, algún turista todavía encuentra alguna pequeña pepita de oro.

Jack London y la fiebre del oro

Uno de los escritores que supo captar mejor las desventuras de esos mineros que siguieron la fiebre del oro fue Jack London, que de joven se añadió a los aventureros en un viaje hacia el Klondike. En uno de sus cuentos, Los buscadores de oro del norte, explica los sufrimientos a los que fueron sometidos los primeros mineros que llegaron al Yukón: “Se olvidaron del mundo y de sus costumbres, así como el mundo se olvidó de ellos. Se alimentaban de caza cuando la encontraban, comían hasta hartarse en tiempos de abundancia y pasaban hambre en tiempos de escasez, en su incesante búsqueda del tesoro amarillo. Cruzaron la tierra en todas las direcciones. Atravesaron innumerables ríos desconocidos en precarias canoas de corteza, y con raquetas de nieve y perros abrieron caminos por miles de millas de silencio blanco, donde nunca antes había andado un hombre. Avanzaron difícilmente, bajo la aurora boreal o el sol de medianoche, con temperaturas que oscilaban entre los 38 oC y los -70 ºC, viviendo, en las dificultades de la tierra, de huellas de conejo y tripas de salmón”.

Comida y distracciones a precio de oro

La riqueza que los primeros buscadores de oro consiguieron en el Klondike no les duró mucho tiempo. Aislada como estaba del exterior, Dawson sufrió algunos momentos de necesidad. Como un rey Midas que no podía alimentarse del oro que creaba, los mineros tampoco pudieron comprar todo lo que desearon. Condenados a comer conservas todo el invierno, en el inicio de la primavera de 1898 los miles de mineros que había en Dawson esperaban ansiosos que el hielo del Yukón se fundiera para permitir a los barcos llegar con comida fresca. Las primeras doscientas docenas de huevos frescos se vendieron en menos de una hora a dieciocho dólares la docena. La sal con la que algunos sazonaron los huevos podía llegar a costar su peso en oro. La primera vaca no tardó en llegar a Dawson y el primer galón de leche se vendió a treinta dólares. El propietario del Aurora Saloon compró unos litros y la vendió en tazas a 5 dólares, cinco veces más cara que un vaso de whisky.

Pero seguramente la idea más original la tuvo un minero analfabeto que compró la primera copia del Seattle Post-Intelligencer que llegó a la ciudad. En una tierra donde la escasez de material impreso convertía en excitante hasta la lectura de un diccionario durante las largas noches de invierno, los mineros pagaban cualquier cosa para poder escuchar noticias frescas. El propietario del periódico pagó a un abogado para que lo leyera en voz alta en el Pioneer’s Hall y cobró entrada a todos los centenares de personas ávidas de noticias de los estados del sur. Tuvieron que hacer dos sesiones para contentar al numeroso público asistente.